声学家哈琴斯博士去世了。

学物理声学的学者虽然不一定都认识哈琴斯博士,但学提琴声学的,应该就没有人不知道她了。哈琴斯女士1911出生。年轻时曾经是一所高中的物理教师。但她一生最大的成就,是对小提琴单板面振动,英文叫free plates,以及面背板的振动现象以及有机关系的研究。从50年代到60年代,她建立了自己的学说,即:family of eight proportionally-sized violins,此学说现在被称为violin octet。从2002 年到 2003, 哈琴斯女士的Violin Octet理论在纽约艺术博物馆展出。

有记载说1982年她曾访问中国。她在北京上海广州讲学了6个星期。不过那个时候我是上音小提琴演奏专业的学生,并面临毕业考试,所以对她的到来并没有太注意。

我开始注意她,是在80年代中期我在挪威学习提琴声学的时候。为了学习,我先后走访了欧洲好些音乐学院的声学研究室,甚至连莫斯科柴可夫斯基音乐学院,以及中国的声学研究所都没有放过。

(照片)

那一段时间也读了许多有关提琴声学方面的书,包括各位博士对Cremona古典经典小提琴的声学测试结果,以及对新琴测试的研究报告。

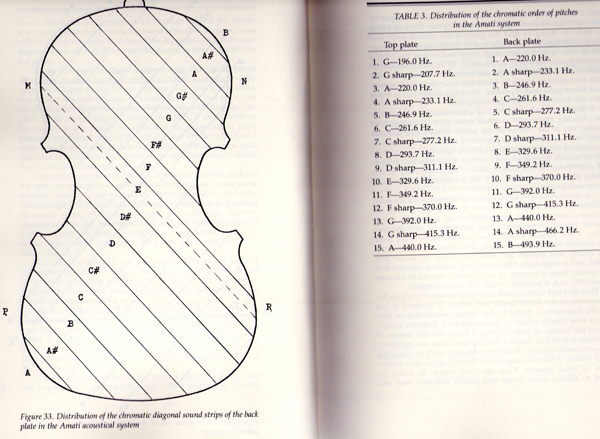

(图)

从同行中,我打听到哈琴斯博士每年夏天在University of New Hampshire办短训班,与德国Mittenwald的大师Karl Roy同事。由于当时的客观原因我无法离开欧洲去美国,我先去德国拜访了Karl Roy师傅。在与德国Mittenwald的一些制琴师傅们谈及哈琴斯博士时,知道她存在的人好像并不多。但有一位谈及哈博士与另一位学者Daniel W. Haines一起实验采用化学合成材料graphite-epoxy composite取代传统的松木面板,表示她的这种尝试非常令人担心,怕这样下去,大概要制作塑料小提琴了。克隆人不行,克隆小提琴是可以的。那么,通过科学克隆出来的小提琴,也就是具有同样特色的小提琴,还有特色吗?或者说,它还是传统意义上的小提琴吗?为保护传统复制传统而丢弃传统,这真是一个极好的paradox。

(照片与Karl Roy师傅和他儿子在一起)

回到挪威后,我读了哈博士的一些论文,其中谈到Mode 5 在单板的时候,面板和背板的音频应该在一个频率349Hz上。这使得我有些怀疑,记得我的德国师傅告诉过我,一把好的小提琴,Mode 5面板应该是f349.2Hz,背板应该是f#379Hz。后来我在一些文献上读到:面板D背板D#也是被推荐的。也就是说,一般都建议面板和背板要相差半个音(Amati面背板相差一个全音)。为此,我给哈琴斯博士写过信。她回信极力鼓励我参加她的夏日workshop课程。可我有些觉得她是在为她的课程揽生意。

虽然几经动心,我始终没有去参加哈琴斯博士的课程。但是,对于她的学说,我开始研究。从1989年开始我在挪威建立了自己的声学实验室,测试了许多面背板。开始按照哈博士所说的面板分别频率在80, 147,222,304,349 Hz,背板在 116, 167, 222, 230,349,403 Hz,后来面背板做各种组合的尝试:从面背板同频率,相差半度,一度……到小三度,大三度,几乎所有的可能都做过尝试了。

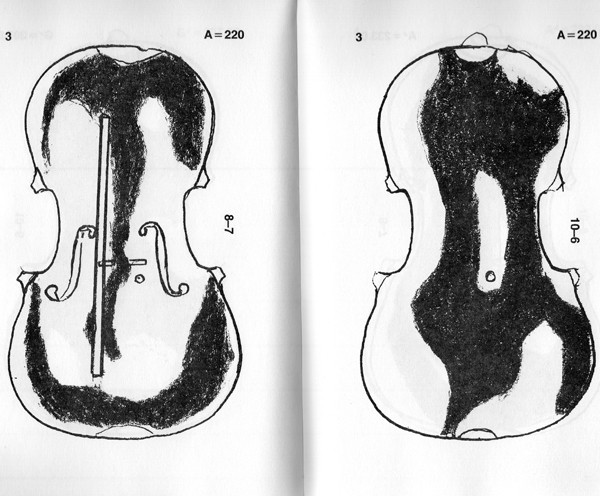

(图)我在tuning plate

经过100多把琴的实验,我沮丧地发现这些研究,并没有形成规律性的现象,也就是说并没有达到必然的结果。我写信给哈琴斯博士,提出了我的质疑,那便是:当free plate不再free的时候,就失去了它们各自独立振动频率的意义。从小提琴的物理构造上说,发声的是声板,而另一块板,只作为反弹振动和形成盒状产生共鸣的作用。小提琴声板振动的方式以及共鸣箱共振的结果,在不同的空间条件以及空气的湿度下,其效果是不同的。也就是说,没有离开声音传播必要因素的空气条件以及空间条件的“绝对声音”。那么,她的free plate tuning在合板后解决的究竟是什么范畴的问题?(大意应该是这样的,因为当时的信是英文写的,现在用中文可能有些讲不清楚了)还有许多问题,我都记不得了。回忆起来还有free plate面板在tuning好以后,装上低音梁,开了f孔后,对free plate之tuning的改变,以及低音梁的大小厚薄材料的密度以及f孔的大小对tuning frequency的影响;还有当free plate不再free了的时候,角木和衬条材料的种类、密度、角木的大小和衬条的厚薄,还有侧板的材质高度厚度,都会使得在free plate时同样振动的两块面板发生不同的振动。还有油漆的种类、做法、厚薄;最后,就是提琴最关键的部分——装配。装配时音柱的材料粗细顶得紧松以及位置,还有琴码的材料,高低厚薄挖出来的形状以及放置的位置;还有有效弦长、琴弦在琴码处所形成的角度、琴码垂直或朝哪面倾斜,拉线板的材料密度以及尾绳的长短etc,最最后不可忽视的还有琴弓弓毛以及松香,都是改变琴箱子振动的必然因素。这里还不包括最最最重要的因素:演奏家的人为因素!总之,提琴声学作为物理声学的一个小部分,与振动学,材料学,房间声学etc息息相关,是一个系统工程。

我那时候年轻,什么都不怕!哈琴斯博士没有直接回答我的问题,只是简单地回信说:“You must come to see me.”

1994年,我在是去美国New Hampshire大学跟哈琴斯博士学点提琴神学,讲错了,是学点提琴声学;还是去Oberlin大学跟Nigogosian(美国提琴制作协会的主席)学点吃饭的实际本事——学习古董琴的修复,我选择了后者。

我的古琴修复导师Nigogosian先生(美国提琴制作协会的主席)

从那以后,我开始把兴趣,应该说是被工作所逼迫从新琴制作转为从事名贵琴的修复。我修复了大量的老琴名琴(总有上千把)。一有机会把老琴拆开,我就要对free plate进行声学测试。结果令人沮丧,几乎所有的琴,都是不同的,但共同的是,几乎没有一把是精确地按照“科学定音原理”制作的小提琴,即使有些比较接近,也好像仅仅只是巧合。

那使得我开始怀疑所有的声学家的理论,其中也包括哈琴斯博士的。但是,越怀疑越觉得自己幼稚可笑自不量力。

经过多年的痛苦思索,我悟出一些最基本的常识,那便是,当人人都声称根据自己的学说就能制作出好声音的小提琴的时候,首先需要解决的是:“什么是好声音?”对于这个问题,谁能给一个普遍真理的定义?如果这个问题不解决,那提琴的声学问题,就变得类似小菜场的阿公阿婆吵相仫“公说公有理婆说婆有理”了。

当然,我那种痛苦完全是多余的,因为那完全是东方人和西方人思想方法的不同所造成的。我们东方人,学什么,说什么,最终总需要一个结论,即不是正确就是错误,不是好就是坏。而西方人做学问不需要结论,只需要提出自己的假想,等别人去论证或推翻。而对于西方的学习者,只要准确明白对方假想里的内容就行。比如我们的电视新闻,完了总要加一句评语,而西方人,只报道事件本身。又比如中国老师教哲学,讲解完某位哲学家的理论后总要加上歌颂或者批判;而西方老师教哲学,只教你懂得某位哲学家的思想体系和哲学见解,正确与否不是他的工作。所以回到提琴声学上,我们的任务是学习和了解某人的学说在说些什么,而并没有义务去证实它是否正确。

心态调整后,我冷静地重新回到提琴声学的问题上来。我的理解是:按照声学理论定音制作小提琴,涉及的仅仅只是小提琴的振动问题,也就是音量问题。而小提琴的音色,几乎是无法预测的。就像医生可以测试妈妈肚子的孩子的健康状况,但无法知道婴儿的长相,更无法预测孩子的脾气一样。

随着走出学校门以及生活的繁忙,提琴声学作为我大学院时代的一门课程(就像中学时候的数理化一样)离我越来越远。制作提琴,靠的更多是感觉与冲动,即与某块木板相遇,就像遇到一位动人的美女般一见钟情,有一种缘分的感觉,激起自己要把她做成一把美妙的小提琴的欲望与passion,以及在制作过程中每次触摸那块木板时所幻想她可能发出的声音。在这种感觉的面前声学的数据变得枯燥苍白而没有生命力。

许多年后我去University of New Hampshire学习法国琴弓传统制作法(我的老师是Lynn Hannings)本来讲好了要与哈琴斯女士见一面的。可哈博士那年正好不在学校,所以我只见到了Karl Roy老师傅。他见到我时很高兴,说我胖了许多。但我没敢说他老了许多。但是,他感觉到老了,告诉我,这可能是他最后一年在这里教学了。

可以说,我在提琴声学的迷宫里走了一圈。就像我OSLO大学的哲学教授所讲的那样: To study philosophy, you will find yourself being confused to get in, and being confused to get out, but in a higher lever.翻译过来的意思应该是:“学习哲学(这里应该改为‘声学’),我是糊里糊涂地进去,又糊里糊涂地出来了,不过糊涂到了更高的层次上。”

记得我初学声学的时候,曾经跟国内的一些制作提琴的同行说起过一些提琴制作声学方面的皮毛,不想不久便有人声称自己是“提琴声学方面的专家”。那似乎也太快了点。

后来,我很少再提我学习声学的那一段经历。其理由,一方面通过学习,我认识到学习声学的原理,只能对自己的提琴制作起到参考的作用,而绝不会保证你把把琴做出来都顶呱呱。就像学习语法,只能提高我们正确运用语言的能力,而不能保证使我们句句话都成为语言大师,更无法使我们成为文学家。声学,充其量只是一种共性的科学,一种普遍的原理;而小提琴制作,却是一种个性的艺术和独特的工艺。

另一方面,就是我看到有些半瓶子们拿着“声学”的大榔头去吓唬人,跟人打交道一下子就要居高临下,而不是平等探讨问题的态度。那很不是我的风格。所以,我宁可恭恭敬敬地听人在我面前把牛皮吹过瘾,也不愿意去尴尬他们。因为,我们的民族太需要这些敢于学习敢于创新的人了。他们年轻,让他们冲吧!

第三,也是最次要的。我和几乎所有的同行都不同,我并不喜欢小提琴世界的许多东西。我走到这一步,有相当程度是被逼的,其中一部分是被生活所逼的。在我看来,世界真的很大很大,而我们玩四根弦的这一帮人,真的是很小很小。

那么,是不是因为我自己没能搞懂提琴声学,就想全盘否定它对制作提琴的指导作用?不是,相反,我认为我们东方人,尤其是中国做琴的人,都应该学一些提琴声学原理,深浅不要紧,至少要知道有那么一回事情。意大利人可以不学,因为那是他们的传统,小提琴声学的原理流在他们的血液里。但我们必须学,就像英国人讲英语不用学语法,而我们中国人学英语就必须学语法一样。

事实上,我的中文英文能写得如此流畅,与小时候的中英文文法功底有关。(大家也许不知道,本人还是好莱坞注册的Screen Writer,还走运在台湾得过小小的文学奖。大家上网搜索一下“九哥故事”,或者“成丹九哥”,或者去“海归网”看看就知道了)我做琴的时候,也就像我写字一样,很少考虑文法,但文法的尺子,永远是在那里的。也就像孙悟空的紧箍咒,大圣做事的时候是不考虑紧箍咒的,但紧箍咒永远罩在他的头上。

声学家哈琴斯女士去世了,她是在2009年8月9号去世的。也就是说,就在她去世之前,我的照片已经登在了the Strad的封底上。我希望她能看到我的照片,并能想起有这么一个人,一个相互都一直想见面,却始终未能见面的华裔后辈。

Daniel Chen

成丹

最后献上一首《爱的致意》, 88年由帕尔曼指导后我本人的演奏。

http://www.daniviolins.com/board/images/upload/u20070824125237_ada7.mp3

于丹尼欧洲提琴上海研究室

|